Prólogo a El diario de Francisca

Hay una foto de prensa que toma el momento exacto en que un rocket impacta el frontis norte del palacio de La Moneda en Santiago de Chile, el 11 de septiembre de 1973. Es una foto conocida, que reposa como patrimonio visual en la memoria eléctrica de las pantallas. De hecho, hace ya años que es la imagen con la que Wikipedia ilustra la entrada “Golpe de Estado en Chile”, lo que la vuelve no sólo memorable en el registro virtual que la disemina, sino que también la predispone, tornándola citable bajo el sello de la inmediatez que la soporta.

La foto pertenece al fotógrafo Gustavo Bravo, entonces reportero gráfico de la revista Ercilla, y apareció documentando un extenso reportaje titulado “El día ‘D’”, tal vez el primer recuento narrativo del bombardeo que circuló tras el golpe. Se puede ver impresa en la edición semanal del 26 de septiembre bajo una leyenda que dice “Al filo del medio día”. El plano encuadra el perfil del edificio visto de oriente a poniente, en blanco y negro, saliendo inmenso desde la bocacalle. El humo brota con tal intensidad hacia el norte, hacia la calle Moneda, que la captura no evita que esos borbotones de nube gris dilaten la violencia que contienen. Se inflan imponentes, a pesar de que sepamos que el instante está detenido para siempre. Antes que llegue el sonido, está esta imagen muda que se nos aparece como la desnudez absoluta del estruendo.

En el centro de esta visión, emergiendo hacia su interior, hay una señal de tránsito que corta, que perturba la nitidez del instante. Pareciera ser el punto de encuadre que se ha infiltrado mientras el fotógrafo regulaba la distancia de la toma. La señal indica, bajo una gran E tachada por una franja gris, “no estacionarse”, y a efecto del angular, de cierto montaje involuntario, da la impresión de que ha quedado el signo antecediendo a la explosión, dejando aparecer una señal de advertencia en medio del fuego. Un aviso de circulación, una señalética se atraviesa cuando precisamente nos detenemos, nos estacionamos a contemplar el motivo trágico que documenta esta foto.

Pero en el fondo inferior de esta imagen, casi a punto de salir huyendo por el rincón, hay una figura humana que corre. Lo hace en sentido contrario al impacto del proyectil, como si hubiera salido de La Moneda minutos antes de que éste cayera contra el muro. A simple vista, pues el grano impreso lo ha vuelto indeterminable, pareciera ser una mujer que corre con las manos sobre el pecho, con un bolso en el hombro, con el rostro de frente, mirando el ángulo de la toma. ¿Una funcionaria de gobierno que ha salido por calle Morandé tras la tregua concertada antes del bombardeo?

Pero si la observamos bien, y acercamos esas manchas de luz a la retina (que es un modo de inspección, de olfateo), vemos que acaso pudiera tratarse de un soldado, uno que lleva casco, traje de campaña, actitud desafiante, y que el gesto de los brazos contra el pecho no es sino el momento en que empina su fusil y apunta al fotógrafo. Y entonces alejamos la foto y notamos que sólo se trata de una figura que corre en sentido contrario al siniestro, al punto de quedar suspendida, difusa, obliterada en el acto mismo de su impresión. No obstante, barrida como está, esta figura emerge con toda su ambigüedad desde el margen en que quedó situada. No cumple sólo el papel técnico, artístico, de trazar la intensidad dramática de la explosión. Si miramos bien, veremos también que es esta opacidad permanente la que se desplaza al centro de la foto, en un movimiento que se asemeja más a una proliferación que a un develamiento. ¿Quién es? ¿Una mujer? ¿Un transeúnte que corre por su vida? ¿Un soldado que sale al paso frente al enemigo? ¿Un cartero? ¿Un fotógrafo? Todas son imágenes simultáneas, paralelas, que no sólo comparten motivos y verosimilitudes, también interfieren su contenido, se acoplan, se multiplican. Sólo basta esta mirada para que la silueta conserve, hasta hoy, la fuerza maquinal de su desplazamiento: la frágil sombra humana envuelta en la luz paradójica de los hechos.

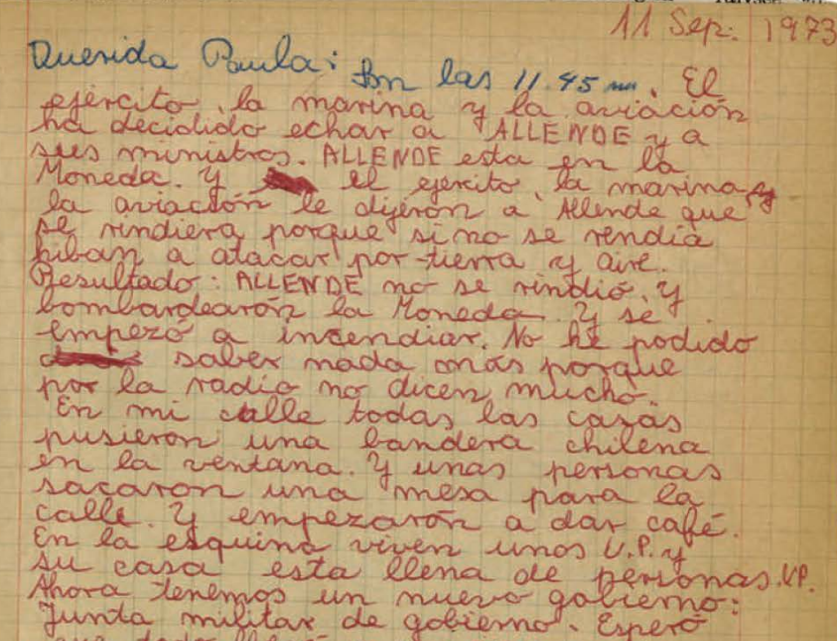

Al momento en que el fotógrafo consumaba esta imagen, a varias cuadra de allí, una pequeña joven escribe en su diario. En casa, inmersa en su entorno familiar, ha sido alcanzada por las ráfagas de esta luz mientras registra con esmero lo que ocurre. No es que se encuentre escribiendo aquel día de manera excepcional, motivada por las circunstancias que se precipitan, sino que viene haciéndolo desde hace tiempo. De hecho, el cuaderno donde lo hace constituye el sexto de otros que ha completado y que atesora como íntimos patrimonios de su corta existencia. Su nombre es Francisca y tiene doce años, que “no es muy poco, pero tampoco es mucho”, y el diario se llama Paula, como su mejor amiga, nombre que ha decido recién el día anterior apropósito de una tarea que le han dejado en el colegio: la lectura de El diario de Ana Frank. Ha emulado a Ana al entender allí el significado de tener un diario de vida. Un significado que ha provenido de otro tiempo.

Digamos que, mientras Francisca escribe en su cuaderno aquel 11 de septiembre de 1973, pasa el golpe irradiando con su luz paradójica el espacio de inscripción que tiene abierto. “Parece que el incendio de La Moneda es inmenso”, registra a las 11:45 am, “porque desde mi ventana se ve el humo.”

La inmensidad de ese humo inunda ciertamente las páginas de Francisca aquel martes 11, el día del golpe de Estado. Es un día largo, especial, que ha quedado retratado de muchas maneras, pero que bien pudieran ser referidas a cierto descontrol inmediato, visible que se apodera de sus notas: la proliferación caligráfica, los borrones, los colores de la tinta, la solemnidad jerárquica del número. Son trastornos que interrumpen el flujo cansino de los días anteriores, y que parecen indicar la instalación de una energía expresiva que vendría impuesta por los hechos. Se percibe también cierta espesura que la obliga a fragmentar lo que escribe. Desglosa la jornada por horas: 11:45 am, 5¼, 7½, 9 50. Al parecer, cree importante organizar en el tiempo los sucesos que, vertiginosos, se agolpan en su ventana antes de ser transcritos.

Hay mucho que contar: el ejército, la aviación y la marina atacan al gobierno constitucional en el Palacio de Gobierno con el presidente Allende y algunos de sus ministros en su interior. La Moneda arde. Hay un nuevo gobierno que se autodenomina junta militar. Los términos de la asonada parecen estar suspendidos en el mismo humo que los sitúa a la distancia. Reina la confusión.

Entre tanto, la vida transcurre. Se desliza con determinación por los rincones que aún resisten el asedio del día. Como nunca, cunde en el repliegue familiar cierta armonía interior que contrasta con lo que se vive allá afuera. Pero los sucesos vuelven a imponerse. A través de una emisión radial argentina, se entera por la noche “de una cosa espantosa”: que el presidente Allende está muerto, que se suicidó, al igual que su asesor Augusto Olivares, y de que mucha gente está muriendo a lo largo del país. Se deja apreciar en el trazo algo de irrealidad en la muerte que irrumpe, cierta incredulidad ominosa que la vuelve impresentable. Es cierto que sus papás no son simpatizantes del gobierno, que el círculo social cercano al que pertenece es más bien opositor a Allende, pero eso no quita lo impresionante que supone su muerte. Había sonado tan seguro la última vez que se dirigió por radio que, aun sabiendo lo definitivo, parece que esta seguridad todavía le sobrevive. “Paula, supongo que tú también sufrirás como yo”, anota al final del día. Una hoja en blanco separa la siguiente entrada, 13 de septiembre 1973.

El diario continúa. Si bien persiste en los días siguientes ese trastorno gráfico que se apoderó de sus notas al momento del golpe (oficialmente se encuentra en el comienzo de la dictadura de Pinochet), tiende éste a disiparse a medida que el tiempo transcurre. No evita esto que en ciertos instantes se infiltren las disposiciones del nuevo régimen, las imágenes del desastre, aunque la cotidianidad termine por imponerse, reclamando su lugar en el recuento mediado de la vida. De hecho, Francisca continuó con su diario, completó once cuadernos más y, como suele ocurrir con este bello hábito, un día lo detuvo para siempre.

Sin embargo, el valor que estas notas alcanzan hoy, cincuenta años después de que fueran escritas, era entonces desconocido para Francisca, que ahora las contempla con algo de extrañeza. Y es que la deriva que este cuaderno trazó hasta nosotros no se debe ciertamente sólo al diario, a la fidelidad con que “la autora” se entregó a este espacio de registro, sino, sobre todo, a este barrido de luz que la impacta aquel 11 de septiembre y que se apodera de los signos dotándolos de una energía inusual.

La mirada reconstructiva ha podido observar que en aquel cuaderno ha quedado consignado, “archivado” como diríamos, una de las violencias más perdurables del golpe: su carácter irruptivo respecto de una comunidad política y el espacio común de sensibilidades que hace estallar. Se trata de un imaginario que comparte la experiencia de disolución radical de las referencias inmediatas que organizan los vínculos sociales, al tiempo en que asiste a la constitución de una nueva visualidad del poder. De modo que el golpe de Estado en Chile no sólo representó el fin de un proceso político y social, de un gobierno o un sistema, sino la brusca instalación de un régimen inédito de sentido, con nuevos signos y códigos, con un nuevo formato de edición de la historia. Está el miedo, la incertidumbre, la angustia de no saber el porvenir que se avecina. “Marcas biográficas” le llamará la propia Francisca años después, precisamente cuando estos trazos se independicen del diario, fugándose del texto de su vida, incluso de ella misma.

Y es que sólo la comprensión adulta nos puede llevar a considerar la niñez como aquel momento en el que el mundo aparece sin mediaciones discursivas o conceptuales, como quien dice, en un sentido más pleno u original. Al estar directamente expuesta a la impresión sensible, la niñez tendría una mirada otra, acaso más primitiva a la hora de apreciar el curso de los hechos. Sería más auténtica debido a su propia desnudez. No obstante, es esta comprensión la que también nos puede impedir apreciar la complejidad subyacente que define al espacio de posibilidades que desata la escritura. Se trata de una complejidad que tendrían también los “diarios de vida”, que han estado presente en buena parte de la historia de nuestra cultura como un dispositivo técnico para nada inocente. Se deja manipular al tiempo que interviene la propia intención que lo dirige. El joven Platón los denominó hypomnemata y se los atribuyó a los artilugios de los sofistas. Michel Foucault les dio un lugar de importancia en la configuración inicial de lo que llamó las “tecnologías del yo”, es decir, el complejo de saberes que los individuos producen para poder actuar sobre sí mismos. A lo largo del tiempo, escritura e intimidad han resultado indisociables, al punto incluso de confundirse muchas veces. De ahí que el poder de la escritura sea complejo. Ha sido de ella también el irse, el fugarse de quien la produce. Y es precisamente su legibilidad lo que permite la remisión absoluta que la propulsa.

Hay un hermoso fragmento en medio del relato el día del golpe que atestigua, no los hechos, que ciertamente están allí, brillando con su propio fuego, sino esta extraña complejidad que pareciera propagarse en un movimiento de retención y relevo. Mientras le escribe a Paula de los bandos militares, de las reyertas en las calles, del toque de queda y la recién impuesta ley marcial, Francisca recuerda a Ana. El impacto de su lectura estaría inscrito allí como una señal apenas perceptible. Señalaría la presencia de otro tiempo que el del presente y su luz beligerante. Es cierto que comparten las motivaciones típicas de la joven edad, pero sobre todo un tipo de zozobra que las vincula internamente. Un fondo de inquietud constante a través del cual la vida interior busca preservar su vigilia. “… esto es bastante espantoso porque se oyen bombardeos, los disparos, y los aviones que pasan a cada rato igual que los helicópteros”. La evoca ya bien entrada la tarde en una de sus reflexiones, un momento después de que su padre le comentara de los combates que se libran en la periferia. Teme olvidar el diario de Ana si comienza a leer otro. De algún modo, quiere retener en aquel instante el sentido de una escritura que se le escapa. Es esta insistencia la que ha quedado vibrando secretamente y que hoy, cincuenta años después, aún nos conmueve.