I.

Desde que empezaste a leer este texto, el mundo ha generado 114.4 petabytes de datos, sin contar los libros y documentos que se publican exclusivamente en formatos físicos. Almacenar ese volumen de información requeriría más de 22.6 millones de DVD.

II.

Si la historia es correcta, hace veinte años iba a pasar un fin de semana en la que fuera la casa de veraneo de Diego Rivera, en un pueblo de Morelos. De la estructura que concibiera Diego quedaba poco: la habitación (remodelada) junto a la palapa y la alberca, con la vaga figura de una tortuga y alimentada con agua del manantial.

Una tormenta, sin embargo —impredecible como es la lluvia de verano de la Ciudad de México—, evitó que alcanzara al grupo que debía llevarme en su auto. Empapado, tomé el primer camión que se me cruzó, que no me llevaría de vuelta a la estación de Metro de la que venía, sino al sur profundo de la ciudad. Recuerdo apenas que miré por la ventana y no reconocí las calles o los comercios. A los quince años y sin conocer con suficiencia la ciudad, el único remedio fue esperar a que el camión llegara a su terminal: alguna ruta tendría que cruzar alguna otra estación de Metro.

Si recuerdo bien, esa fue la primera vez que me perdí solo en las calles de esta megalópolis. Ya para entonces me había formado el hábito de consultar la Guía Roji y las rutas que debía caminar a mi destino, y anotar o memorizar (hábito ya erosionado) las calles en las que debía dar vuelta. Solo eso estaba disponible: una secuencia de pasos entre dos puntos, un algoritmo simple.

Perderse, hace veinte años —hace diez— era posible.

III.

El azar de perderse caminaba mano en mano con la serendipia de desenterrar lo nuevo, o al menos lo oculto. Una cafetería o un restaurante, una librería, un rincón para leer, un asalto a mano armada (no todo accidente es necesariamente fausto). Un secreto que se compartía con cautela al narrar la anécdota de “aquella vez que me perdí”; el tesoro oculto detrás de ese secreto.

Pero el secreto eventualmente tomaba luz: que se vuelva público, que sepa el mundo quién desenterró lo nuevo. Un punto en un mapa, con reclamo de autoría o propiedad; vicio que nos acecha y no sabemos siquiera desde hace cuánto. No en balde, el viaje de Charles Marlow en El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, inicia en realidad ante un mapa monumental, “marcado con todos los colores del arcoiris”, cada uno de los cuales representaba a las potencias navales y colonizadoras de la época.

Aunque parezca seductor intentar una historia de los descubrimientos, solo es plausible apuntar que perderse y descubrir son acciones inherentes a nuestra historia común: el Hombre es el animal que se pierde. Nómadas que no supieron regresar a un abrevadero; los primeros agricultores y cazadores sedentarios que volvieron a su comunidad después de días de vagar; conquistadores cuyo desconocimiento de las nuevas tierras significó una pérdida muy distinta para los nativos; prisioneros arrojados al vacío de un continente ignoto y hambriento. Y si pareciera que no quedan ya tierras por descubrir, nos queda la vicariedad de enviar sondas espaciales y mensajes de radio interestelares para que deliberadamente se pierdan en el espacio profundo.

IV.

Herramientas como Google Earth y Google Maps redujeron sensiblemente la posibilidad de perderse en muchas ciudades del mundo; su expansión de panorámicas a nivel de calle, Street View, lo hizo incluso más difícil. Esta cartografía digital se extendió de las calles de San Francisco a otras ciudades de la Unión Americana y eventualmente a otros países. Las camionetas de la Universidad Tecnológica de California, con sus cámaras esféricas montadas en el techo, circulan desde 2007 por vialidades pequeñas y grandes, levantando registros fotográficos que finalmente dispararon la curiosidad de los usuarios.

Por otra parte, los mapas digitales se han expandido, también, en términos de la riqueza de su contenido. Hoy en día no solo muestran las calles de una ciudad, sino las rutas de transporte público, con horas de salida y tiempos aproximados de llegada; horas pico, rutas alternativas, motivos para el incremento del tráfico en determinada zona; ciclovías y rutas a pie; locales comerciales con horarios, oferta, servicios, números de contacto, reseñas y fotografías; zonas de riesgo e incidencia delictiva. Algunos mapas contienen rutas de senderismo y sitios para acampar al aire libre; otros, el interior de centros comerciales, tienda por tienda.

Incluso en estas tipologías se pueden encontrar subconjuntos que dan cuenta del grado de especialización al que apunta el refinamiento de la tecnología. Strava es un cruce entre una aplicación de geolocalización y una red social, donde los usuarios registran sus rutas de natación, ciclismo y carrera, además de otros valores, como elevación, velocidad y ritmo cardiaco. Waze incorporó en 2016 una capa de información para Río de Janeiro: además de la ruta más corta y la más rápida, el usuario recibe alertas de zonas peligrosas. CrimeRadar utiliza algoritmos para predecir los índices delictivos de la zona metropolitana de Río de Janeiro, según la hora del día.

V.

Dado que muchos de estos mapas utilizan código abierto, los usuarios tienen la posibilidad de agregar las capas de datos que consideren relevantes. México ha visto numerosas iniciativas en este sentido, como son los mapas de crisis, por medio de los cuales los usuarios estratifican información para hacerla más clara.

En las horas posteriores al terremoto del 19 de septiembre de 2017, Verificado19S conformó una capa con los derrumbes, edificios dañados, centros de acopio (con necesidades en tiempo real) y formas en que los ciudadanos podían consolidar información urgente y fidedigna en las zonas de desastre. Ante la literal avalancha de mensajes, “un grupo de activistas, periodistas y programadores decidieron reunirse (…) para buscar formas de verificar la información que aparecía en medios de comunicación y redes sociales”. La iniciativa pronto se extendió a otras entidades que se vieron igualmente afectadas por el siniestro.

En otro caso reciente, la Fundación Teletón México marcó en el mapa espacios accesibles para discapacitados en un país que, en definitiva, no contempló estas necesidades durante su desarrollo. Se invitó a los usuarios a referir lugares (restaurantes, tiendas, centros de culto, sistemas de transporte…) que ofrecen rampas de acceso, cajones de estacionamiento, elevadores, baños y espacios suficientemente amplios para circular en una silla de ruedas, entre otras características físicas. Esto permite que los usuarios decidan si les es conveniente un establecimiento particular, mientras que a los propietarios les ofrece una oportunidad de atender las necesidades de estas poblaciones, con lo cual, en consecuencia, podrían mejorarse los espacios públicos.

El caso del transporte público en la Ciudad de México merece una mención aparte. Si bien el gobierno local ofrece una extensa red de rutas de transporte masivo, su capacidad para atender a una población de 22 millones de habitantes —provenientes en gran medida de la zona conurbada de los estados de México, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala— quedó hace mucho tiempo rebasada. El remedio en su momento fue concesionar nuevas rutas de transporte que crecieron junto con la ciudad, pero de las cuales no existe un debido control o registro: sencillamente, no conocemos los recorridos de los camiones que cruzan la ciudad. Para comenzar a atender esta problemática, Mapatón CDMX convocó a un ejercicio colaborativo para conformar un mapa con los datos de transporte público de los que carecía el gobierno local: punto de partida, recorrido, punto de llegada y tiempo de traslado.

Por supuesto, estos ejercicios no se circunscriben al ámbito local: las cartografías colaborativas permiten atender, desde una perspectiva de datos, complejos fenómenos sociopolíticos que atraviesan confines territoriales. Missing Maps, por ejemplo, nace de una necesidad elemental de quienes brindan asistencia humanitaria en campo: saber dónde se requiere la ayuda y en qué dimensiones. La colaboración entre Médicos Sin Fronteras, OpenStreetMap y la Cruz Roja británica y estadounidense, permite cartografiar regiones de las que existe poca información durante crisis humanitarias, desastres naturales, conflictos, epidemias o brotes de enfermedades. Así, Missing Maps ha registrado 922 mil kilómetros de caminos y carreteras, y más de 36 millones de edificaciones.

En contraste a las iniciativas colectivas, algunas son radicalmente unipersonales. Desde 2016, María Salguero ha consignado —por sí misma y sin recursos públicos o privados— miles de feminicidios en México, según son reportados por la prensa. El resultado es revelador y tanto más devastador: los mapas recopilan no solo datos de identificación de las mujeres (cuando los hay), sino de los hijos huérfanos, la relación que tenían con los feminicidas, el escenario del crimen y el estatus legal que guarde el caso. Y resulta difícil encontrar un espacio en México en el que no destelle una cruz con un nombre. La masa de datos es tan tristemente amplia que el mapa fue incluido en #Nomecansaré, exhibición colectiva que “explora algunas prácticas que, entre el arte y la movilización social, manifiestan y dan forma a reclamos actuales en un país en el que la violencia subsume y rebasa al Estado”.

En el backend —esa zona de todo software oculta a los ojos de los usuarios— también se ha diversificado la tecnología necesaria para acceder y hacer uso de estos mapas y las distintas capas de información que ofrecen. Por ejemplo, aplicaciones como Maps.Me no requieren que el dispositivo se conecte a un servicio de geoposicionamiento, sino que triangula y determina su posición al reconocer las redes de Wi-Fi cercanas, sin necesidad de conectarse a ellas.

Todo esto conlleva una circularidad implícita: los mapas se alimentan de datos, y los mapas mismos facilitan la generación de datos.

VI.

Entre todos los adjetivos que plagan este texto, quizás el más acertado para describir las masas de datos que generamos sea exorbitante: “que desvía o separa del camino; excesivo, exagerado”.

El big data es el signo de este siglo o, más correctamente, de la Era Digital. Conjuntos masivos de datos complejos y mayoritariamente no estructurados que se actualizan a gran velocidad y sobrepasan las capacidades de análisis de los sistemas tradicionales. Volumen, variedad, velocidad: tres características de este fenómeno computacional.

De la mano del big data, el machine learning nos permite reconocer y utilizar patrones subyacentes. Para ello, las ciencias computacionales han debido adoptar nuevos métodos, en su mayoría modelos estadísticos como regresiones y relaciones no lineales. Aquí rige el principio de aprender a aprender: los modelos de machine learning no pueden discernir por sí mismos (inteligencia artificial dura), sino solo comparar los datos con conjuntos de referencia validados (inteligencia artificial suave). Dado el estado de la tecnología, ese es el alcance de estas herramientas, por ahora.

Los volúmenes pantagruélicos de datos que se generan cada segundo suponen un universo floreciente, pero también un desafío a la comprensión: apenas el 0.5% de esos datos se almacena, ordena, actualiza, analiza y utiliza; y sin embargo, ello no desacelera la producción de información.

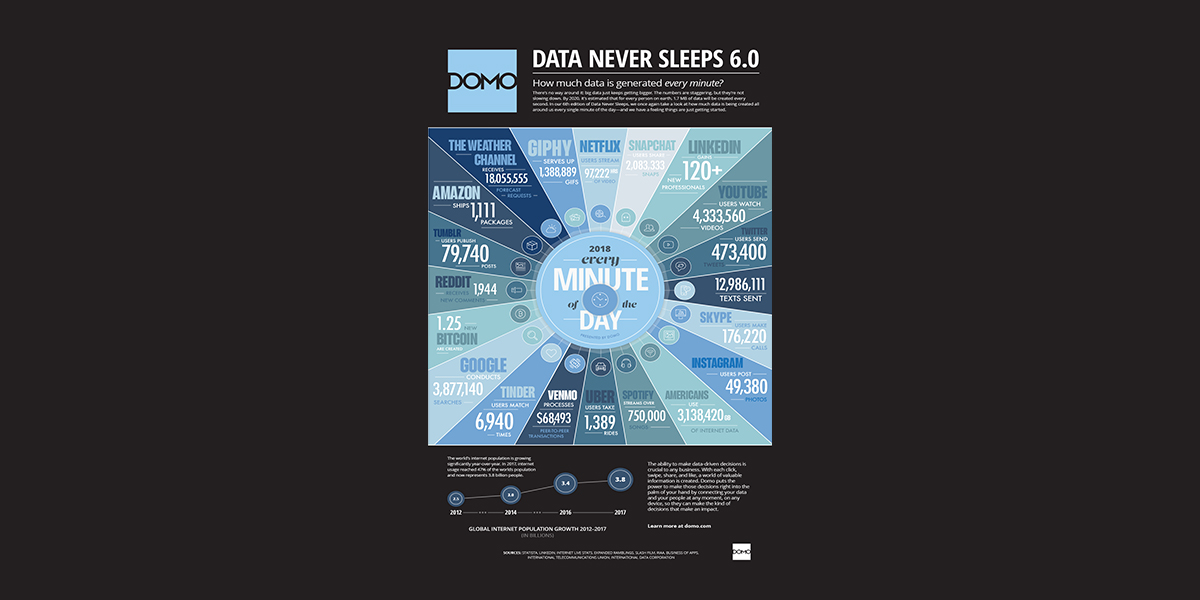

Para muestra, un botón: en promedio, cada minuto The Weather Channel recibe más de 18 millones de consultas; Spotify reproduce 750 mil canciones; Google realiza 3.8 millones de búsquedas; los usuarios publican 49,380 fotografías en Instagram y 473,400 tweets; y se reproducen 4.33 millones de videos en YouTube. Cada minuto. Todos los días.

Nuestros dispositivos hacen una buena parte del trabajo al llevar un registro de las solicitudes e interacciones con servidores y servicios: cuánto tiempo duró la interacción, a qué hora del día sucedió, cuál fue su resultado, cuál es el patrón de recurrencia en el uso de los servicios, cuáles son los más solicitados o más relevantes dependiendo del contexto (hora del día, lugar, interacciones anteriores y posteriores, conjunto de aplicaciones en ejecución, páginas visitadas, entre un sinnúmero de indicadores). A partir de esta información, una compañía puede determinar acciones precisas para conservar a un usuario o motivarlo para monetizar esas interacciones, ya sea por medio de compras de algún tipo o al mostrar anuncios publicitarios que hagan eco de los patrones reconocidos.

Ahora bien, cuando pensamos en dispositivos que recopilan información sobre nuestros hábitos, usualmente consideramos teléfonos celulares y tabletas electrónicas, cuando en realidad es una pléyade de superficies. La penetración de los asistentes personales, como Alexa de Amazon o el Asistente de Google, crece cada día gracias a unidades caseras como Amazon Echo o Google Home, interfaces en automóviles, wearables y otros dispositivos conectados —como tostadores y refrigeradores inteligentes—, sin mencionar tecnologías de seguridad y conveniencia del hogar que desarrollan empresas como Nest, Phillips, Samsung, GE o ADT, entre muchas otras.

Los datos que estas interfaces pueden recopilar ya no se limitan a tu historial de búsquedas, sea público o incognito, sino a qué temperatura te gusta una habitación particular de tu casa, a qué hora sales y regresas —cada día de la semana—, de qué se compone tu dieta, cuándo es el cumpleaños de tu familia, aniversarios, tallas de ropa, gustos musicales y de entretenimiento. Estas masas de datos pueden ayudar a colegir otra información, como inclinaciones políticas, afiliaciones religiosas, condiciones clínicas u orientación sexual. Huelga recordar el reciente escándalo por el que atravesó Facebook tras las revelaciones de Christopher Wylie, el científico de datos de Cambridge Analytica que diseñó un algoritmo para crear perfiles psicológicos a partir de la información personal robada a 230 millones de usuarios. La granularidad del algoritmo le permitió a esta empresa dirigir mensajes políticos ya no a grupos etarios o demográficos, como históricamente ha hecho la mercadotecnia, sino a usuarios específicos.

Una visita registrada, las etiquetas de una fotografía, la página que ahora te gusta, tu última entrega a domicilio, el tiempo que te tomó escoger entre zapatos o comida o películas: todos estos datos, inofensivos cuando se toman de manera aislada, vierten (mucha) luz a un tesoro oculto en cuanto se concatenan.

VI.

Ya sea que tratemos de seguir el ritmo de los sucesos nacionales o internacionales, de los avances científicos en cualquier campo, de las vicisitudes de la farándula, la política y el arte, parece imposible moverse a la misma velocidad. No bien ha terminado un ciclo noticioso cuando ocho o diez más ya exigen nuestra atención. La cantidad de información que recibimos cada día nos hace perder el rumbo, nos separa del camino, nos expulsa de órbita.

Si antes nos perdíamos en la selva, ahora estamos perdidos en desiertos de información: en cualquier lugar donde la mirada repose, ahí habrá datos de toda suerte, en los que se mezclen las rocas de peso de cualquier tipo de conocimiento con los granos minúsculos de algún viaje de Uber o los pasos entre la puerta y la avenida. Y, sin embargo, cada grano hace desierto.

La solución, en todo caso, no es administrar los datos, sino dejarlos crecer, como siempre hemos hecho. ¿Cuánto? Según algunas propuestas, hasta construir un correlato digital del mundo que conocemos.

Kevin Kelly, fundador de la revista Wired, apunta que diversas tecnologías son inevitables, no así los productos que relacionamos con esas tecnologías: “los teléfonos eran inevitables, pero no el iPhone”. En el caso de internet, el siguiente paso inevitable es la incorporación de la inteligencia artificial o “cognificación” de las cosas, cuyo potencial es el de detonar una Segunda Revolución Industrial. A medida que más dispositivos y superficies recopilen más datos y que los métodos de recopilación sean más sofisticados, podremos crear una representación espacial del mundo real que pueda ser leída por algoritmos y configure experiencias en lugar de ordenar conjuntos de datos.

Dicho de otra manera, crearemos una copia completamente digital del mundo que interactúe con él por medio de internet, lentes de tercera dimensión, realidad virtual y realidad aumentada. Así, todos los espacios y los objetos conformarán una suerte de mapa inmersivo: con algunas instrucciones a un asistente personal digital, podríamos pasar de la sala a la montaña, con cada árbol, arbusto y peñasco; o a una ciudad y todos sus elementos arquitectónicos y urbanísticos, incluso sus objetos. En tanto este espacio virtual converge con la realidad y puede ser leído e indexado, podremos hacer búsquedas según parámetros sumamente específicos.

Por supuesto, también habría espacios que no coincidan exactamente con el mundo real, sino que configuren entornos de posibilidad que bien pueden desafiar las leyes de la física o la biología. Terreno fértil para los videojuegos y la fantasía, para la reconstrucción histórica y la creación de universos posibles. Y también para la investigación de campos apenas visibles para la ciencia o el arte.

El futuro que Kelly concibe está poblado por máquinas a las que hemos delegado funciones de productividad y eficiencia (construir, calcular, sembrar, operar) con las que colaboramos para tomar decisiones más certeras y de mayor impacto. En este futuro cognificado, en nosotros recae la oportunidad de la exploración, la investigación, el arte y la ciencia, pues son inherentemente ineficientes. Prueba y error, accidentes y sorpresa. Conocimiento construido no por certezas, sino por intuiciones.

Pero no hay distopía sin riesgo. Y dos son los más importantes: por una parte, distinguir lo verdadero de lo artificial; por otra, determinar las fronteras entre lo público y lo privado. Lo que está en juego es la exacerbación de las circunstancias que observamos en las redes sociales y los debates sobre noticias falsas, derecho a la privacidad y al olvido, principios de propiedad y autoría de contenidos. La era de la reproductibilidad se encuentra con problemas derivados de sí misma.

Por lo demás, si las grandes corporaciones están amasando enormes volúmenes de datos, ¿eso las convierte en las propietarias? ¿Cómo se regiría esta nueva economía de la información? ¿Quién la regularía?

Estas preguntas omiten muchas otras; quizá la medular sea: “¿en verdad podemos desarrollar la capacidad tecnológica para unir el mundo real con el digital, de tal manera que no haya transiciones palpables entre ambos?”. No, por ahora. Aunque los rudimentos comienzan a estar disponibles: recientemente llegaron al mercado cámaras de video de 360 grados habilitadas con funciones de inteligencia artificial, realidad virtual, escaneo en tercera dimensión, conexión a redes sociales e incluso medios de comunicación que permiten construir modelos inmersivos de espacios abiertos o cerrados.

VII.

Desde hace unos años se disuelve ante nosotros la posibilidad de perdernos físicamente en el mundo. Disponemos de todas las herramientas concebibles para jamás perder el camino e, incluso, para encontrar los tesoros que oculta ese camino sin siquiera buscarlos. Surge entonces una nueva instancia del “perderse”: no encontrar el rumbo por no poder leer un mapa de proporciones descomunales.

El mundo digital que se avecina, conformado por enormes colecciones de datos no ordenados, es por el momento similar a un espacio tetradimensional (aquel en el que los objetos de tres dimensiones no están constreñidos, sino envueltos por el tiempo): caótico, irracional, incomprensible, fundamentalmente porque carecemos de los elementos para acceder a él y comprenderlo.